こんにちは。1年振りの編集長コラムです。

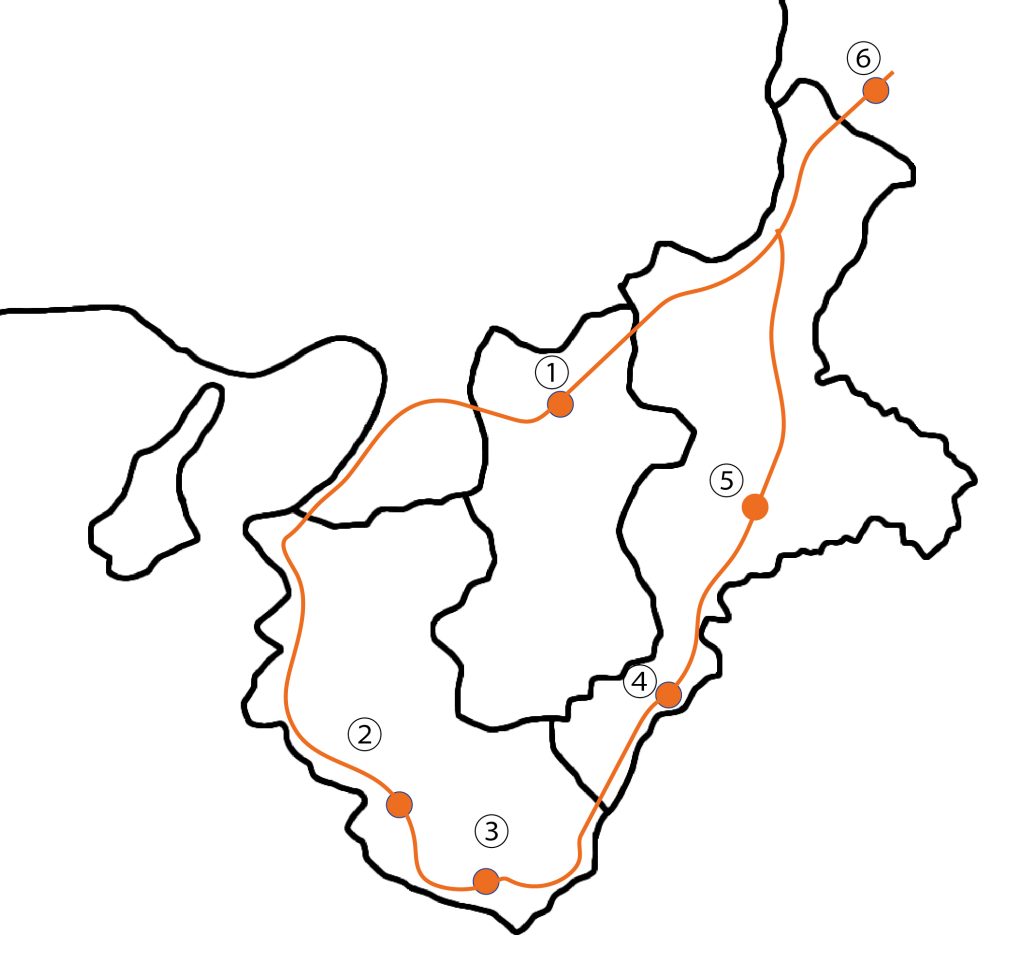

この間の大きなキノマチイベントとして挙げられるのは今年の4月20日から22日に2泊3日でキノマチ仲間と紀伊半島をぐるりと反時計回りに1周、回ったことです。

それは4県6地点、つまり ①「奈良県」宇陀市菟田野(うたの)を起点にそこから ②「和歌山県」田辺市新屋敷町~ ③「和歌山県」東牟婁郡(むろぐん)~ ④「三重県」熊野市~ ⑤「三重県」多気郡~ ⑥「愛知県」弥富市を巡ったキノマチミートアップでした。今回はその体験記です。

キノマチウェブでの木木コラムとして、これまでも道北、道央、高知県、兵庫県などの森林や里山での現地体験を取り上げてきましたが、今回は紀伊半島を中心に6つの拠点を巡り、一気に森林グランドサイクル活動を体感するような旅でした。

これからおのおのについてお伝えしようと思いますが、一気通貫で集中的な体験をしたことで各活動の理解に加えて個人的には次段階の「森林グランドサイクル2.0」に繋がる要素も垣間見えた気がしています。今回コラムは、山あり、谷ありなので前、中、後の3編に分けてお伝えします。

巡り巡った紀伊半島に絡む6拠点。視察の始まり「森庄銘木産業株式会社」奈良県宇陀市菟田野(うたの)

ミートアップは、奈良の「森庄銘木」へ現地集合から始まりました。

<森庄銘木 WEBサイト:https://www.yamanaramorisho.com/>

キノマチ関係者が全国から集まる こともあって、到着時間には、ずれがありました。僕がかなり後発隊だったこともあり、吉野杉の土地柄を象徴するような街並みに到着した際には、先発組の皆さんは吉野人工林の山に入っていて銘木店内は空っぽでした。

ちょっと焦りましたが、それでも店頭の「ようこそ!森林ツアー特別編 キノマチメンバーの皆様」と手書きで記された銘板を見たときにほっとするというか、親近感が生れてきました。

不案内な場所でこういった配慮はありがたいですね。しばらくすると皆、山から戻ってきました。僕自身の滞在時間も短かったこともあって専務である森本達郎さんとはあまり話ができなかったのですが、吉野の森から出た多様な無垢材、桧や杉によるスツールや化粧材としての杉皮など特徴ある製品を見せて頂きました。

resize-1024x768.jpg)

森庄銘木さんは創業1927年、そのミッションは「自然環境と地域社会に貢献する森づくり企業」 。森と暮らしを繋ぐをコンセプトにしたトータルサプライヤーであり、林業と銘木、製材、家具などを小規模ながら一環で取り組んでいて、各地へ森林ツアーや出前授業も行っているようです。

まわりを見渡すと 僕たちと方向を一にしているコミュニティがまだまだあるんです。日本全国、多角的に木に関わる活動されている方々がいます。そんなことに勇気づけられながら、次の訪問地に向け、スタート地点である奈良のこの地を後にしました。

和歌山県田辺市新屋敷町「ソマノベース」

第二目的地から和歌山県に入ります。ここでの最初の訪問地は田辺市を拠点とする株式会社ソマノベースです。

<ソマノベース WEBサイト:https://somanobase.com/>

会社名の「ソ・マ・ノ」ではなく、何故か、「ソ・ノ・マ」と口をついてしまうことがあるのですが「ソマ」というのは漢字で書くと木偏に山の「杣」、これは木材を切り出す山のことなのだそうで、この会社名の由来を知っていれば、そんな失礼な誤りは防げそうです。

この会社のビジョンは「土砂災害による人的被害をゼロにする」。ミッションは「林業を通して土砂災害リスクの低い山林を増やす」とのこと。

社会貢献への意識が前に出ていますが、2011年に紀伊半島那智勝浦を中心に大水害が発生したことがきかっけで会社起業に繋がったという2021年創業の新しいスタートアップ企業です。

特徴的な商品サービスは地元産のドングリ「ウバメガシ」を用いた「戻り苗プロジェクト」。それは個人や法人がどんぐりの苗木を2年間自宅や会社で育て、その後、ソマノベースが15センチくらいに育った苗木をバトンタッチして受取り、山に植えて返す、といった体験型プログラムです。ドングリの発芽率は30%、よってドングリは5粒、送られてくるようです。

その後、山を健全に保つためには植林が必要。でも苗木を育てることまではできても、その後、山に入って植林をするのはハードルが高い、と考える人々が持つ、潜在的なニーズを上手くとらえた商品サービスだと思いました。

もともと土砂災害によるリスクを減らすことから始まった事業ではありますが、説明して頂いた松下登志朗さんの話では「その自分事化、継続性を考えると「義務感」だけでは永く続かない、何らか、楽しい、オシャレといったポジティブなイメージが必要。」とのことで、その着眼点には僕も大いに同感しました。

皆さん、育てて2 年経って愛着が沸くと多くの方達が苗木を手放したくなくなるようですが、そこはルールなので必ず、成長した苗木は返還してもらいます、とのこと。まさに愛着が残るこの話は、この戻り苗の活動が見事に関係者の間で自分事化された証だと思いました。

また、ソマノベースではJR西日本をタイアップし、和歌山県内での「特急くろしお 」が停まる有人駅では戻り苗を展示して活動をPR している、とのこと。 早速、田辺の駅に出向くと、「森を生み出す苗木を育てる」というキャッチを掲げた苗木棚を確認することができました。

これから益々、「戻り苗」プロジェクトが広がっていくことを祈っています。

夕方に田辺を後にし、最終目的地とも言える串本から北に上がったところの和歌山県東牟婁郡(むろぐん)の北海道大学 和歌山研究林に向かいました。

北海道大学・和歌山研究林:和歌山県東牟婁郡(むろぐん)へ

東牟婁郡古座川町平井区にある北海道大学和歌山研究林は、北大が唯一、道外に所有する研究・教育施設です。今からちょうど100年前の1925年(大正14年)に、暖温帯林の管理技術者を養成することを目的とし創設されました。

平井の集落の中心部にあり青い屋根が目立つ庁舎本館は1927年(昭和2年)に建築。洋風の木造建築は基本構造を変えずに現在まで至っています。

夜も更けたころに到着し、本館内の大部屋などに1泊。

翌日は、朝から林長の岸田治教授から講義を受けました。和歌山研究林は広葉樹が169種、針葉樹は11種もあり、樹木の高い多様性が特徴で、希少な動物も生息しているとのことでした。

山中の研究林に入る前に、まずは本館のある平井集落を訪れます。源氏の落武者が開いたと伝わるこの集落は、100年前には林業でにぎわっていましたが、その衰退とともに徐々に縮小していきました。1960年代には約500人が暮らしていましたが、1986年には260人、平均年齢46歳。2025年の現在はわずか63人、平均年齢は73歳と、過疎化と高齢化が進んでいます。

「森を守るには、集落に元気がなくてはならない。学生たちには山村が抱える課題を知り、解決策を考える力をつけてほしい。そして、山村での暮らしの魅力も感じてほしい。」

そんな思いから、和歌山研究林では教育のフィールドを森だけでなく集落にも広げています。

北大生の実習では、稲刈りや用水路の掃除、防獣柵の設置といった田畑の手入れはもちろん、庭木の剪定や鳥居の塗装、里道の舗装、老朽化した廃屋の撤去など、暮らしを支えるボランティアも行っています。

さらに川遊びや狩猟体験、ジビエ料理や郷土料理を味わうなど、山村の文化をまるごと体験。学生たちは住民の暮らしから学び、住民は生活のサポートを受けられる。こうして、地域と大学の本当の連携がここで芽生えています。

平井地区には、和歌山研究林本館に加えて古民家なども残っていて歴史を語れる価値ある文化的遺産になりそうなものが点在していました。

付近を散策していると、(先ほど、ソマノベース起業の発端は2011年の紀伊半島大洪水だった話がありましたが、)この平井地区でも昨年2024年に斜面崩壊が発生し、その爪痕が生々しく、現地に残っていました。

斜面が崩壊する前に斜面の亀裂に気づき、人的被害は免れたようですが、道路は閉鎖され、交通は遮断されたまま、これから倒木の搬出関連の復旧等には1年以上かかる見通しとのことでまだまだ課題は残ります。

針葉樹林に囲まれた山道を1時間以上、登っていき、渓谷にかかる吊り橋を渡るとようやく最終目的値の北海道大学和歌山研究林に辿りつきます。

<北大和歌山研究林WEBサイト:https://www.fsc.hokudai.ac.jp/center/wakayama/>

途中からは急峻な斜面が続くので車体の下の細いレールをグリップして登っていく、モノレールでの移動となりました。この森林空間の心地よさは筆舌に尽くしがたいものでした。まさに水と光と緑の織り成す異次元の世界。あそこにもここにも木霊(こだま)、といった、映画もののけ姫に出てくるシーンのような光景が続きます。

そこから少し、下っていったところの山間部の川では北大が調査している特別天然記念物のオオサンショウウオをみることができました。この流域は多種多様な生物の宝庫でした。

まさにここにしかない、貴重な自然資産が紀伊半島の内陸にひっそりと世に知られずに存在している!それをより多くの人に知ってもらうためには何が必要か?多分、ミートアップに参加し誰もがそう感じたはずです。脳裏にそんな余韻を残しながら、一同は、次の三重県に向かいました。

(【中編:三重県~愛知県】に続く)

前回のコラム

(語り手)キノマチウェブ編集長

樫村俊也 Toshiya Kashimura

東京都出身。一級建築士。技術士(建設部門、総合技術監理部門)。1983年竹中工務店入社。1984年より東京本店設計部にて50件以上の建築プロジェクト及び技術開発に関与。2014年設計本部設計企画部長、2015年広報部長、2019年経営企画室専門役、2020年木造・木質建築推進本部専門役を兼務。