「木造ムーブメント」と呼ぶにふさわしい現象が日本各地で起こっています。

時代の最先端の技術を駆使し、常に最良の建築作品を手掛けてきた大手ゼネコンの竹中工務店もこの木造建築への気運の高まり、のムーブメントの一端を担い、着々と木造建築をつくりあげてきました。

一方で、ただ建物をつくるだけでなく、木を使うことで建物に宿る物語を伝えることや、森林グランドサイクルを回して社会課題に取り組むことも含め、ミッションに掲げてきた竹中工務店。その木造部門を支える木造・木質建築推進本部の本部長である石川修次さんに木造建築の潮流を語っていただきます。

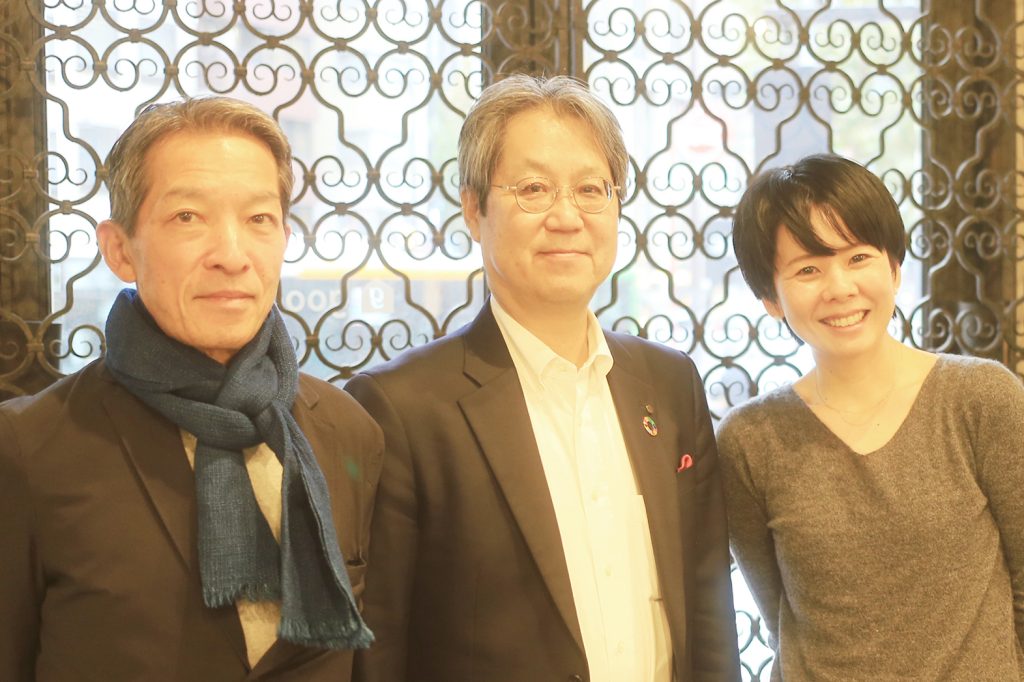

(プロフィール)

石川修次 Shuji Ishikawa

株式会社竹中工務店木造・木質建築推進本部長。福岡県出身。1989年早稲田大学大学院理工学研究科修了、竹中工務店入社。1997年‐1999年ヨーロッパ竹中(イタリア)、2019年東京本店設計部設計第7部長を経て、2021年より現職。

石川さん「年明けにも大地震に見舞われましたが、日本は災害の多い国です。建築主も安心安全への意識が高く、木造といえば「耐火性や耐久性は大丈夫か」と今でも一番最初に問われます。

私たち竹中工務店の中高層木造建築は技術開発を経て、いよいよ一般的なRC造と変わらない性能を発揮できるようになっています。必要な木造技術は大体出そろったと感じています

需要という面においては、昨今の環境意識は建築主側で高まっており、いままで住宅が主体だった木造建築ですが、公共施設やホール、学校などにも木を使おうという動きが活発化して、木造建築の規模も大きくなっています」

ーー 設計サイドから「木造に」と提案することが多いのでしょうか。

石川さん「木造にするかどうか適材適所を見極めて、木造のほうがより良いと思った建物はご提案させていただいています。建築主の方々とお話しする際、木造建築にすることで建物の価値が高められることを、説明しなくても理解してくださっている方がとても多くなりました。これは5年前と大きく変わったところだと感じています。

そして「実現できる可能性があるならば、木造がいい」とおっしゃるお客様も増えました」

ーー 木造建築を推進する上でネックとなるのは何でしょうか。

石川さん「やはり、コスト面です。木造建築をおすすめするとき、RC造でつくるときより木造ハイブリッド建築であれば、我々の経験値として10から15パーセントくらいのコスト増だとお話します。純木造は技術的にできないことはありませんがさらにコストは増えます。構造体全てに木をつかうことが必ずしも正解なわけではありません。建物の大きさや用途により、木を適材適所で取り入れることをおすすめしています」

ーー 竹中工務店が設計・施工した建物ではないのですが、名古屋の「タマディック本社ビル」はみごとな木づかいでした。社長さんにお話を伺ったところ「木を使うってこと自体がかっこいいから」と木をチョイスしたそうです。

石川さん「タマディックさんの場合はデザイナーが坂茂さんで、デザイン的にも最先端。木造の仕立てはもちろん、木の使い方から、コンクリート、鉄、ガラスなどの使い方もとても素晴らしかった。全て木を使えばいいっていう話ではなく、デザインと機能の限界をわかった上で、あのデザインにされているんだなって思いますね」

ーー とにかく木を使って環境配慮という時代から、デザインとして木を使うことを意識している建築ということですね。キノマチウェブとして、いままで木造建築を取り上げてきて、木造が普及していくには「かっこいい」というキーワードが実は大事なんじゃないかなと思っていまして。

石川さん「私は元々、設計部で建築のデザインを担当していました。そのためデザイン的な観点から木をどう見るかっていうことにも関心があります。

いかにも木をふんだんに使いました〜!的な建築が、いま世の中にいっぱい建っていますよね。けれど、私は、木を使うだけでなく「善く使う」ってことが今後求められていくのではないかと感じています。

例えば、建築の歴史的にも、モダニズムの巨匠・アメリカの建築家ルイス・カーンは、コンクリート打ちっぱなしの大きな建物をつくってるイメージがありますが「フィッシャー邸」など、木の可能性を広げたデザインの建築物もつくっています。

ルイス・カーンの名作である「ソーク生物学研究所」は、コンクリート打ちっぱなしにチーク材を貼っているんです。異素材のコンビネーションのデザイン性の高さは色褪せない美しさがあります。後世に伝わるデザイン性の高い木造建築をつくっていくことも持続可能性を保つひとつの手段です」

ーー いまを生きる私たちが使う木造建築として、石川さん的に善いと思った建物を教えてください。

石川さん「やはり「水戸市民会館」です。こんな木使いができてしまうのかすごいなと思いました。伊東豊雄先生の強い思い、公共建築のあるべき姿を木を用いてつくりだそうという気迫を、あの空間へ行くと感じられます。さすがでした。

私は現場へ何度も足を運び、人々が実際に建物を使ってるところを拝見しましたが最高に良かったです。ひとがいることで完成する木造建築を目の当たりにしました」

石川さん「実は、私は、伊東先生と新国立競技場のコンペティションをご一緒させていただいておりました。あの時の伊東先生の、木に対する考えかたや、神宮外苑の森への考えかたなどを勉強会で学ばせていただいたことが本当に印象に残ってるんです。

公共建築はどうあるべきか、その中で木と人の関わり方はどうあるべきなのか、ずっと伊東先生も考えてらっしゃって、あの時の思いが、水戸市民会館につながったのではないでしょうか。つくり手の思考の深さは、建築には強く出るんだなって、改めて思いました」

ーー 中高層木造建築技術は出揃ってきたとおっしゃっていました。

石川さん「今までは、ひとつの木造建築に対してオーダーメイドに木造技術を考え、耐火構造など開拓してきましたが、そのなかでだいぶ私たちも知見や経験が貯まってきました。

その知見を活かし、木造建築のオフィスなど、ある程度パターン化してプロトタイプでつくれますよ、とコストをさげていくことも考えていきたいです。

なぜなら私たちの目標は、森林グランドサイクルを回していくことだからです。木を構造体として使って木材使用量を上げれば、森林再生、林業を支える産業を創出できます。かっこいいものを作り、使いやすいものを開発する。その両輪を回していくことが必要です」

ーー 森林グランドサイクルを回した建物といえばトヨタ自動車の「トヨタ下山環境学習センター」は木組の構造を独自に設計し、現地の間伐材が使えるように工夫しましたね。

石川さん「僕がうまいなと思ったのは建築の設計者があたまを使って、構成材料として一般流通材を想定した上であのデザインを編み出したってこと。そして、森林グランドサイクルを優先させるだけでなく、非常に面白い空間づくりにも成功している。やっぱり木造は設計者の力量と愛です。

木材の大規模な製品加工工場を通さなくても地元に木があれば、工夫次第で木造の大きな空間が作れるっていうことを立証したので意義のある建物だと感じています」

石川さん「そして、ウッドデザイン賞などで話題になった道産材を工夫して使った「北海道地区FMセンター」など、弊社の木造はメインの設計者が30代前後と若いんです。どちらも地域や木、森林に思いがあるクリエイターです。

あと、「警固竹友寮」の建築計画はすごくいいなと思っています。あの、風が抜ける土間空間は九州の住居だからこそ。南国の生活スタイルを体現するその発想が、すごく面白いなと思いました。木を使うことで住まいかたを再提案しましたね」

石川さん「日本は北海道から九州まで、全然気候が違うじゃないですか。その中で、木というマテリアルの中で、工夫して、その土地に合う建物をつくっている。地域の特性をつかんで、木の使いかたもそれぞれ。施工は竹中工務店でも、地域性が大きく反映されるのが木造なんですね」

ーー 2024年以降の木造建築はどんなふうに進化していくのでしょうか。

石川さん「次は、やはりデザイン。人の感性に訴えかけるものが求められていくでしょう。夢があるとか、新しい生活の仕方ができると感じられるもの。

そして、ひとが居る場所の身近に自然が感じられることがより着目されるでしょう。働きかたも生活の仕方も多様になっていますが、健やかに生活したいという思いはずっと変わらない。建物に求められるものに「ウェルビーイング」が加わりそうです。

元気にならなきゃいけない場所には木が多用されていく気がしていて、弊社の事例では「新柏クリニック」がそれにあたりますね」

ーー 来年以降、注目の木造建築なども教えてください。

石川さん「日本橋に建てる、地上18階建、高さ84メートルの木造オフィスビル計画が今年着工しました。国内最大・最高層の木造オフィスビルで、構造材に使用する木材量は国内最大規模となります。

あともう竣工していますが「広島銀行十日市支店」は、ハイブリッド木造であり『ZEB』認証(BELS 最高ランク)を取得した、建物自体のエネルギー収支が正味プラスになる循環型建物です。

木を使ったらエコ、という時代はもう終わり、建物そのものがリジェネラティブ(再生)力を求められる時代になります。建築木材の再利用なども本格的に考えられていきそうです。そのあたりはキノマチウェブで語られていくことになります」

ーー 大規模木造建築は、近年の「新国立競技場」や、現在施工中の大阪・関西万博などが話題です。木造で建てることが「いいこと」だと支持された結果だと思いますが、キノマチが危惧しているのは、木造が一時的なムーブメントになってしまうことです。

石川さん「木は、私たち日本人がずっと昔から使ってきたマテリアルであって、これからもずっと私たちを支えてくれるマテリアルです。竹中工務店としては、もっともっと木を使いこなせるように、木が持つ可能性を引き出して、デザインしていこうと考えています。

「木だから」という価値観だけを押し付けがましくやるのではなくて、「古くて新しい生活」として提案していくことがより大事だと、個人的には思ってるんですけどね」

Text、Photo:アサイアサミ(ココホレジャパン)