水戸市民会館がオープンして1年。中心市街地の元気を取り戻したいというまちづくりの目玉としてつくられた水戸市民会館は、普段の日も、ハレの日も、市民が集いくつろいでいます。

大規模な公共施設でありながら、心が落ち着きくつろげる。ありそうでなかった建築を設計したのは伊東豊雄建築設計事務所・横須賀満夫建築設計事務所 共同企業体。施工は竹中・株木・鈴木良・葵・関根 特定建設工事共同企業体です。

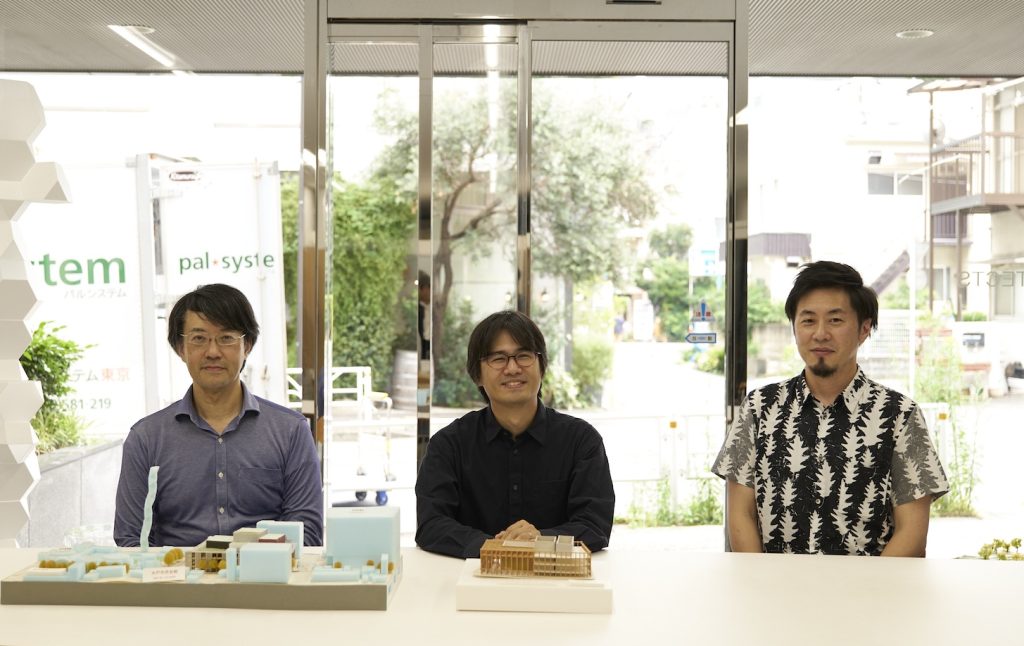

そのなかで、中心的役割として携わったのが、伊東豊雄建築設計事務所の樽谷敦さん、Arupの江村哲哉さん、竹中工務店の福島一夫さんです。

御三方に、水戸市民会館をつくるまでの物語から、そこで生じた課題、木造建築への思いなどを語っていただきました。

(Profile)

(左)福島 一夫 Kazuo FUKUSHIMA

㈱竹中工務店 東京本店 作業所長

東京都出身。一級施工管理技士。 1992年㈱竹中工務店入社。主な施工作品に、東京都現代美術館、元麻布ヒルズ、マルコメ本社事務棟、東京ミッドタウン、新宿東宝ビル、江東区立有明西学園など。

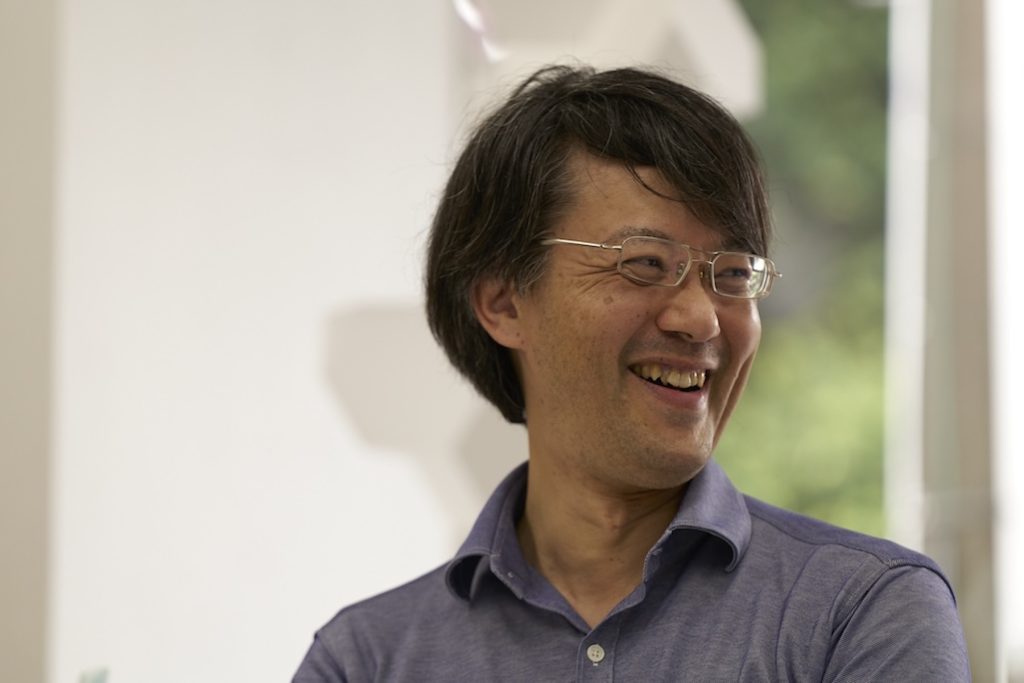

(中)江村 哲哉 Tetsuya EMURA

アラップ ビルディングエンジニアリング シニア構造エンジニア

愛知県出身。構造設計一級建築士。2008年アラップ東京事務所入社。主な担当作品に、狭山の森礼拝堂、おりづるタワー、直島ホール、静岡県富士山世界遺産センター、ショウナイホテル・スイデンテラスなど。工学院大学非常勤講師。

(右)樽谷 敦 Atsushi TARUTANI

伊東豊雄建築設計事務所 プロジェクトチーフ

福岡県出身。2005年入社。主な担当作品に、バルセロナ見本市・グランビア会場、台北文創ビルディング、山梨学院大学国際リベラルアーツ学部棟など。

水戸のまちを元気づける建物とは

物語は2016年からはじまります。この頃は、木造建築を推進する機運が建築業界で高まっていた時期でした。伊東豊雄建築設計事務所は、純木製の柱で競技場を取り囲んだ日本ならではの力強い案で臨んだ新国立競技場整備事業プロポーザルの不採択直後であったことが、水戸市民会館のコンペにも少なからず影響したといいます。

樽谷さん「今回のコンペでは、水戸市から「木造で」という縛りは一切なく、要項で求められたのは「街を元気づける」建物にすることでした。

中心市街地が寂しくなっている地方都市特有の流れがあり、それを挽回できるようなまちづくりの一部としてつくっていきたいという強い思いをコンペ要項から感じました。とにかく力強いものを作るという考えから、私たちはスタートしました」

樽谷さん「水戸市民会館の北側には磯崎新さんが設計された中庭を囲むように建物を配置した西洋建築的でクラシカルな水戸芸術館があるので、それと対峙する異なる強さを表現しようというところから検討しました。

私たちの事務所は建築を設計していく時、空間の創造と共に建築をどういう構造で解くかを考えます。そのため、かなり初期からArupさんに入っていただいて骨格をつくっていきました」

樽谷さん「要求された規模の市民会館は、法規上、耐火建築物にしなければいけません。近年は木造技術も進み、この規模の建物でも木造という選択肢が増えてきました。力強さという表現もありますが、まちに集う人たちの身体性に訴えていくような生き生きとした建築をつくっていきたい。

それがよりダイナミックに見えるものをつくっていくというプロセスの中で、太い木でやぐら組みというものをつくったらどうかという発想が生まれました。

青森にある三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)のような古典的なものと同じような作りかたをすることで、ダイナミックさが出てくるんじゃないかと。人間らしさみたいなものを呼び戻すきっかけになるといいなと考えていました」

樽谷さん「プリミティブさの中にある強さや美しさによって、人の集まる場所を作りたい。先日、江戸東京たてもの園に行った時に端の方にある縄文時代の竪穴住居が他の建物と違う異様さを醸していて。柵があって誰も中に入れないような状態でしたが、入ってみたいと思いました。

プリミティブさというのは、日本ならではの建築が持っている、日本人のDNAに染みついている原始的なものだからこそ、人が惹かれていく強さみたいなものがある気がします」

江村さん「構造の話では、やぐら組みって難しくて。まず、学校で構造を学ぶときに、部材は芯に合っていなければいけないというのが基本です。それは力学的には当たり前というか、当然なんです。今回のやぐら組みのように芯をずらしても、構造的に成り立たせたうえで耐火性能を確保するのがなかなか大変でした」

江村さん「コンセプトというか、そういう発想は尊重しながらやりたいというのはあるのですが、技術的に難しかったです。

木造建築で耐火の問題は避けて通れません。大規模なものや市街地に建つものには必ずついてまわる課題です。今回は「耐火認定」を取った部材を使用する設計を採用しました。そうすると使える部材は決まってきます。伊東事務所さんと話す中で、構造体を耐火被覆で覆ってしまうのではなく、構造体である木が見えている状態で使いたいという話になりました」

江村さん「どんな材料で被覆をするかは構造と直接は関係ないのですが、意匠設計に影響してきます。

耐火木材は数社から出されていますが、実施設計の途中段階でECI制度を採用することになり、設計中から竹中工務店さんの技術支援を受けたこともあって、施工会社が決まる前でしたが、竹中工務店さんが耐火木材の技術をオープン化していた燃エンウッドの検討を進めていきました。

「やぐら組み」を実現するためには、木材をどういう組み方をし、どういう納まり(おさまり)にすれば問題が解決できるかを探っていきました。ちょっと特殊なケースだったかもしれません」

心の底から作りたい形とか、やりたいことを実現するというところから考えたのが今回の「水戸市民会館」。建築としての美しさや元気づける建物をつくるプロセスにおける、大事なポイントではないでしょうか。

しかし、それを実際に「つくる」のは大変な技術を要します。施工を担当する福島さんが初めて基本設計を見た時の率直な感想を聞きたいです。

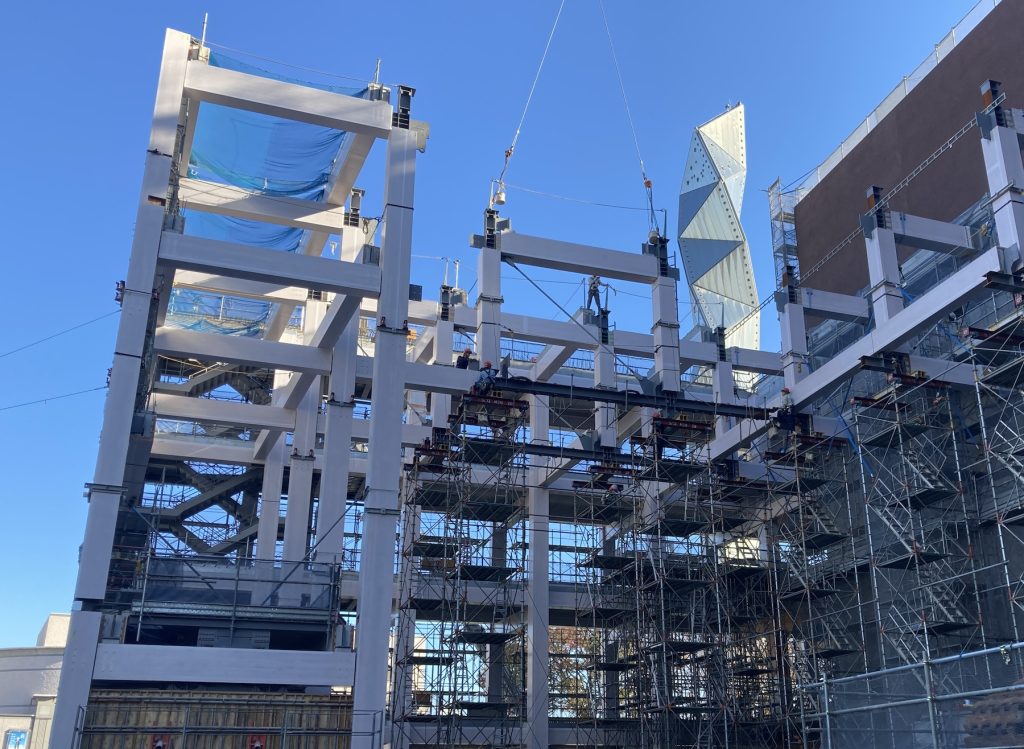

福島さん「まず、大規模木造建築でやぐらを組むという、竹中工務店でも実績のない組み方で木造をつくるのが非常に印象的でした。また、工事期間中は、1,515立方メートルという圧倒的な数量の燃エンウッド部材を使用していく中で、いかにして木材が傷つかないよう工事を進めていくかが大きな課題でした」

つくりたい形を実現するための構造設計は、同時に施工のことも考えながら図面に落とし込んでいきます。今回は「やぐら組み」を実現するために、施工についても考えを巡らせなければなりません。

江村さん「考えるべきことは、現場施工の前段階の部材制作においてもありました。耐火集成材(燃エンウッド)は齋藤木材工業株式会社でつくってもらったのですが、とにかくつくるのも手間がかかる部材です。その中でもできるだけ施工しやすい納まりを相談しながら決めていきました」

江村さん「プリミティブなデザインだからこそ、現代に求められる耐火性能とか、力学的な荷重の大きさに対応するための一つの解法として、最新の技術と考え方を持ち込んでつくったという経緯があります」

最新技術をもって、プリミティブな「やぐら組み」を実現する。だからこそ、実際に「やぐら組み」を組み上げる鳶さんには、昔ながらの大工のマインドがすごく大事なんじゃないかなと想像するのですが、福島さんも大きく頷きます。

福島さん「まさにおっしゃる通りです。今回はBIMを活用してシミュレーションしたうえで、わかりやすく木材を積み上げていったので、木造建築をつくっているんだなという実感を、より感じたと現場の声を聞きました。

特にすごいなと思ったのは、盆踊りなどで組まれているやぐら組みと比べると、水戸市民会館のほうが断然、大断面の木材で組みあがっています。

大断面の部材を使っているからこそ、やぐらで重なっているところの木材のボリュームが非常に多く見えて、木造建築だという力強さが伝わってきます。大断面でやぐらを組むというのは、やぐら組みではあるけれども、新しい見え方であり、木造建築をやっているなと実感が湧きました」

福島さん「今回、施工したのは普段は鉄骨をやっている鳶さんです。鉄骨を扱うのと違って、構造を組んだ時点で最終仕上げになりますので、扱い方であったりとか、施工する上での心構えというのは、全然違っていました。

今回、燃エンウッドもそうなのですが、いろんなところに木材を使っていて、木材の選定において、どういったものを使うのかというのは設計者の意向がありますが、それをできるだけ経年劣化させないためにはどうしたらいいのか。設計者に納得していただける木材を選定するというのが、今回のプロジェクトで非常に注力した点でした」

樽谷さん「内装材に使う木にしろ、柱などの木材にしろ、見え方もかなり変化していくという意味での柔らかさもあるし、経年的にも色合いや表情が変わっていきます。

少し時間が経過した後の姿を想像していくこともデザイン的には大事なことです。時間が生む柔らかさというか、人間と同じように呼吸している素材だからこそ変化する自由さがある気もしていて、そこが木の楽しいところではありますね」

江村さん「そもそも日本の耐火木造建築ってまだ世の中に出てきて10数年くらいでゼネコンさんが技術開発を進めてきた分野です。だから、はじめのころはゼネコンさんの設計部が設計をしていたわけです。

技術を持っているゼネコンの設計部以外が大規模木造建築を設計するという例がまだまだ少なくて、我々も全然そういう経験がなかったんです。

だから、まずは耐火性能上どういうことを考えなければいけないのか、どういう制約があるのか、何ができて何ができないのか。そこを全部学ぶところからスタートしなければいけなかったという意味で考える要素が圧倒的に多かったです。そういう苦労は確実にありました」

福島さん「今、木造技術の、コモディティ化というのはいろんなところから言われていて、竹中工務店もどんどんオープンにしていきながら、みんなが使えるようにしないと、木造という選択肢をしていただけなくなってしまうと感じています」

技術をシェアする木造の民主化ともいえる考えかたをしていかなければ、木造は増えていかない。実際に大規模木造建築をつくった御三方の言葉には説得力がありました。

大規模木造建築でやわらかなものをつくるには

樽谷さん「実は、このやぐら組み自体は、伊東(豊雄)自身はそんなに意識的じゃないんですよ。どちらかというと、Arupさんとの共同で力強く美しい建築を目指す中で出てきたようなところがあります。一般的な木造の接合のように柱・梁の部材を細かく接合していくのではなく、大断面の木材を分断することなく接合するやぐら組みへ発展しました。

伊東事務所の建築って割と柔らかい建築を作ることが多いんですけど、その中では今回、だいぶカチッとした建物になったな、と思っています。その中で柱と梁の芯をずらしていくとか、敷地の形を敢えてそのまま立ち上げていくことで柱梁が90度のところもあれば、角度を持って取り合ってくるようなところもあったり、ある意味全て揃えないということは意識としてはあったと思いますね。

広場もきれいな長方形だとおそらくもっと違う建築になっていたと思うのですが、それが少しずつ少しずつ、いろいろな要素が絡んで、柔らかさとか流動感を生み出している」

樽谷さん「木造って均一になりがちだと思うんです。けれど、森林など、自然の風景は均一ではない。ここではそういう均一のところがないように、できる限り建物の中にいろいろな環境の場所を作って、あらゆる人が思い思いに好きな場所を選べるような、そういう建築にしていきたいと考えていました。

伊東も、市民が至る所でくつろいだり遊べたりするような場所がつくれたら、新しい公共施設として、市民に愛され、いつでも多くの人が集まってくる建物になるだろうと最初の段階から目指すべき姿がありました」

樽谷さん「基本的には建築というフレームをつくるのが僕らの役割ですが、使い方に関してすごく自由にできるプラットフォームをつくっているので、同じ場所でもいろんな使い方をすることができるし、使う人のイメージを喚起するような場所にしたいと思っていました。開館してから本当に色んな使い方をしてもらっているのを見ていて、嬉しく思っています」

江村さん「そうですね、耐火木造として特徴的なのは、このトラスによる大空間です。やぐら広場の上の20メートルぐらいの長さのトラスがあります。こういう耐火木造を使ってトラスをつくった事例というのは他にないんですよね。

先ほどおっしゃったように、今後、自由度を担保するものとして、大きな空間というのは1つあると思うんです。

その大きな空間を耐火木造でできたというのは、すごく大きな特徴だと思うんです。同時に、例えばこのラウンジギャラリーのところのちょっと細々した空間とか、そういうところも個人でいろんな使い方してもいいと思うし、大きいところと小さいところ、両方できたというのはすごく面白いところだと思うので、ぜひそこを最大限活用してもらえると嬉しいですね」

福島さん「延べ1,800立方メートルを超える木材を使った建物というのは、もう今後あるかないかぐらいの経験ができたなと思っています。こういった力強い組み方をやる建築がどんどん増えたら施工者としても楽しいかなと思います」

取材を終えて、印象に残ったのは、樽谷さんが「うち(伊東豊雄建築事務所)は、基本、柔らかい建築が得意なんですけど、今回は少し硬めでした」と、伊東豊雄さんと同様の感想を述べていたこと。

力強さを、やぐら組みのフレームで表現したことによる印象だと思います。しかし、いま、水戸市民が利用している姿が風景に溶け込んだ水戸市民会館はとても「やわらかい」のです。市民が自由に、楽しく、この空間を積極的に活用して、リビングのようにくつろげる空間を完成させたのです。

設計者や施工者の思いが市民に届いた証であり、そのくつろぎに、木が作用していることは風景が物語っています。

そんな「市民側」のお話は、この次の最終回でお伝えできればと思います。

Text:アサイアサミ