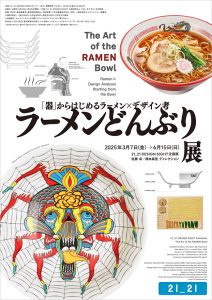

ただいま東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTで企画展「ラーメンどんぶり展」が開催中。本展では伝統の技と現代のデザインが織りなす、深くも魅力的な美濃焼のラーメンどんぶりの世界を体験できます。

今回、キノマチのお目当ては「ラーメン屋台」です。2014年から佐藤卓さんの企画より、美濃焼の魅力を伝えるためにはじまったラーメンどんぶり展は、今回の企画で初の試みとなる、建築家・デザイナー3組の設計による「ラーメン屋台」を展示しています。竹中工務店の設計チームがその中の1組として、制作を担当しました。

そもそもラーメン屋台とは。日本のラーメンの発祥は諸説あるのですが、そのうちのひとつが、1859年の横浜開港後に中国から「南京そば」として持ち込まれたのが始まりとされています。そのとき、移動式の屋台で販売したそう。

また関東大震災や太平洋戦争など時代の混乱期、食糧難の中で屋台は再び人々の胃袋を満たす重要な存在となり、1950年代から60年代にかけては屋台ラーメンの全盛期を迎えます。サラリーマンや学生たちが肩を寄せ合い、湯気立つラーメンを啜る風景は日本の象徴的な光景となりました。

イノベーションであり、カルチャーであり、社会課題を解決する手段でもあった「ラーメン屋台」を、いま竹中工務店が本気でつくると、森林の切り捨て間伐材を使用した木造になります。

この試みのなかに、建築が自然環境と調和して地域社会をすこやかにする存在となるためのヒントがあるはず。急ぎ、竹中工務店のラーメン屋台、その名も「Nomad Roof」を製作している埼玉県小川町へ向かいました。

生産性への貢献は乏しいけれど美しい。そんな森林から生まれる価値

まずは「Nomad Roof」に使われる切り捨て間伐材を調達した森へ。ここは埼玉県中部に位置する秩父山地の入口にある山。明治期以降、雑木林から建材利用を目的とした杉やヒノキを植林することで、古くから木工の町として栄えてきたそうです。東京から電車に乗って1時間半ほどでこの美しい森林へアクセスできることにまず驚きました。

しかし、この森林に林立している木々は細く、林道も限られた場所にしかないため大規模林業の成立は難しく、この森林は一般社団法人「山守学舎」が自伐型林業の森づくりと担い手育成の場として活用しています。

切り捨て間伐材とは、間伐した後に搬出せず、そのまま放置した材のことです。補助金で間伐をしても、山道の整備が進んでおらず費用がかかるため、放置されてしまい、大雨や台風などで木材が流出して被害が出たり、森の下層植生の繁茂を妨害したりすることになります。

「この森林にある、切り捨て間伐材を使ってラーメン屋台をつくりたい」

そう思い至った背景について、竹中工務店の設計チームのみなさんと、間伐材の調達から木工製作を引き受けた小川町のセンティードの笠原さんにお話を伺います。

正田さん「ラーメン屋台ってなんだろうってところを考えるところからはじめました。

今、東京でラーメン屋台を営業しているのは高尾にある1軒だけ。まずは、そこへ視察に行ったのですが、寒い夜の中2、3時間も行列ができていることに驚きました。みんな屋台のラーメンを欲しているんですね(笑)。ところが屋台に座れるのは3人のみ。駐車場の中に屋台を出店していたのですが、あとの方は屋台の隣に臨時席を作ってそこでラーメンを食べていました。

実際には屋台そのものの空間を楽しめていないんですよね。高架下や歩道の狭い場所で使用していた屋台の形が今もそのまま使われている。もう少し、場所やその場にいる人々に合わせて柔軟に変化する屋台があってもいいのではと考えたのが、このプロジェクトの出発点です。

屋台の系譜を見てみると、江戸時代に天秤棒を担いだところからはじまっています。天秤棒に屋根が付き、今の姿になったのが明治初期と言われていますが、そこから屋台の姿はほとんど変化していません。しかし、現代の都市は多様化している。そこで、私たちがつくるラーメン屋台は道路や公園を移動し、まちの中で自由に都市空間に合わせて形を変えながら、食の場をつくる必要があると考えました」

まちの中で自由に食の場を創出するために生まれた「Nomad Roof」は、なぜ木造でつくられたのでしょうか。

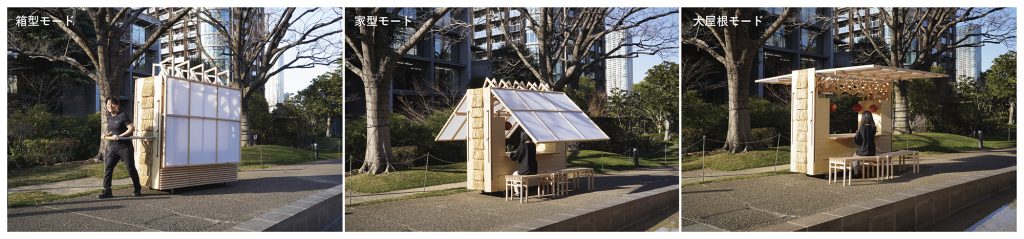

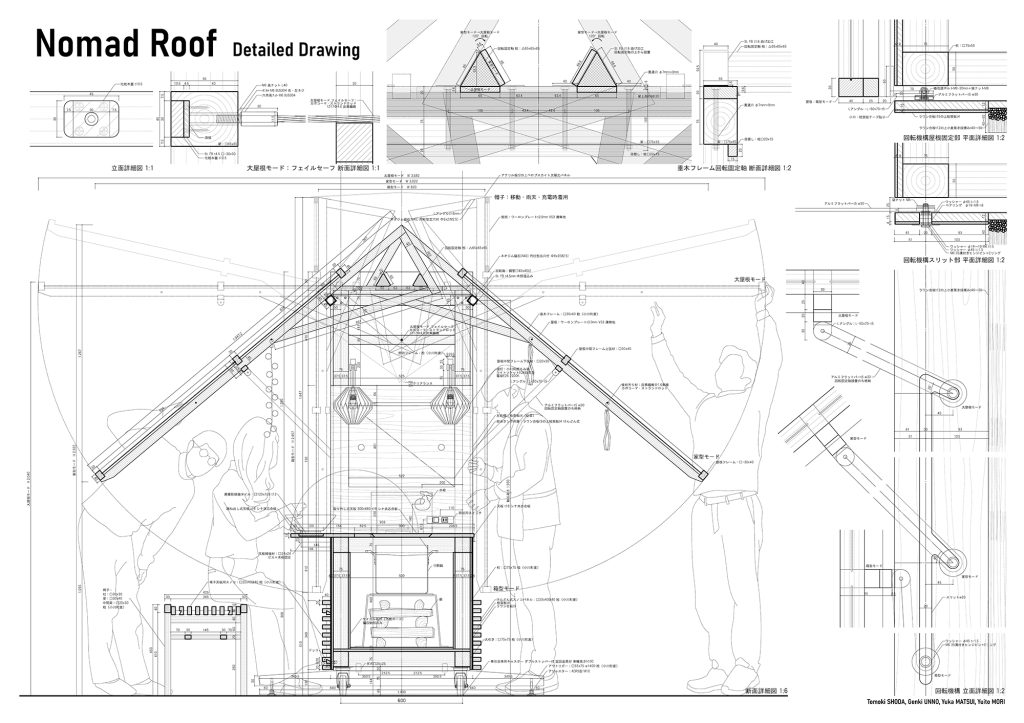

松井さん「今回、着目したのが屋根とその架構です。屋根に回転機構を持たせることで、【箱型】、【家型】、【大屋根】という3つのモードをつくることにしました。

「Nomad Roof」というタイトルも、拡張する屋根を持つ屋台が、都市の中を遊牧するように自由に移動し、人の居場所をつくるところから来ています。その中でモードの違いによる架構形式の工夫や、マテリアリティに迫ることができると考え木造を考えました。木でつくることを決め、屋台を使用する都市からアクセシビリティが高く、古くから木工の町として栄えた小川町を選びました。小川町を選んだことで、自分たちの身体で資源を感じ、建材として選択することができました。

当社のまちづくり戦略室の蓑茂さんに笠原さんを紹介いただき、お話を伺ったところ、小川町の森には切り捨て間伐材が課題としてあることを知りました。

建築と家具の中間のような屋台という規模だからこそ、細い間伐材も利用することができます。木架構の屋台をつくることが、都市の姿を変えながら森の未来にもつながる。そんな設計をしたいと考えました」

森さん「木トラス架構の美しさを表現しつつ、そのトラスをうまく利用して跳ね出し架構を成立させることで、展開可能な屋根を実現することができました。

特にこだわった点は、「デザインと木架構の融合」と「簡単に展開可能」です。

屋根を形成する木トラス架構が外観と内部空間のデザインとなるため、3つのモードの木架構の見え方と力学的な検討を並行しながら試行錯誤を重ねました。

向かい合う二枚の屋根架構を半スパンずらすことで、展開時に木架構同士が重なり合うようなデザインとしたのもこだわったところです。

また、妻面にガイドレールを設けることにより、1人で持ち上げても半自動で仮設の方杖が固定され、簡単に屋根を展開できるように工夫しました。この仮設方杖が妻面内にしまい込めるおさまりにしたところもポイントです」

小川町の、明治から続く林業と木工の伝統、東京から約80キロという程よい距離感が現代のプロジェクトにおいても重要なファクターに。そうした小川町の豊かな環境が物語あるものづくりに理想的な場所だったといえます。

小川町で木材加工に関わり、今回のプロジェクトでも、木材調達から加工まで行ったセンティードの笠原さんは以下のように話します。

笠原さん「木材調達の話ですが、小川町では長い間、使用目的が決まってから木材を調達することはありませんでした。今回、半世紀ぶりに切り捨て間伐材の中でも質の良いものを森から選んで搬出しました。小川町で木材に携わる者としては、大変楽しい取り組みでした。一本一本を手作業で軽トラックに積み込むなど、コスト面での課題はありますが、それを上回る楽しさがあります。

山で間伐した材は、通常は市場に出荷されて処理されるか、あるいは山でそのまま捨てられてしまいます。16センチ、14センチ程度の細めの材を中心に使用しています。今回使用した中で最も太いものでも18センチ程度で、通常の建築で言えば柱としてはぎりぎりのサイズです。14センチ以下は一般的には商品価値が低いとされています」

今回、「Nomad Roof」をつくるための切り捨て間伐材は金額的には丸太の段階で立米当たり数万円程度です。実際に使える部分は歩留まり30パーセント前後の部分だけなので、実質的には4倍から5倍のコストになります」

つまり、捨てられるはずだったものに大きな付加価値がついたということ。森林自体に価値が付いたともいえるでしょう。

正田さん「スイス積みと呼ばれる薪積みを見つけ、建材にならないものは薪として利用されることがわかりました。ラーメン屋台での調理に薪で沸かしたお湯を使うことで、“建材“と “薪“がもう一度同じ場所で出会えることがわかりました。そうしたストーリーを表現するためにスイス積みも合わせて展示をしています」

これまで「細い木材に経済価値がない」とされていたのは、従来ある生産物を前提としたからで、新たな価値を見出し、ストーリーに乗せれば、まったく違う経済循環が現れるのです。地域に愛されているけれど、生産性に欠け、資源の持続可能性を模索している。こんな森林が日本にはたくさんあります。

小川町とラーメン屋台が生んだ森林の可能性によって、林業が衰退することで色褪せていた日本の森林が、輝いてみえます。

松井さん「今回、純粋な“木材“以外にも出会いがありました。小川町は1300年前から和紙の産地として有名なのですが、和紙も原料を辿れば楮という木材の皮を使用しているのです。

提灯をつくるにあたり、実際に小川町の和紙工房に伺ったのですが、職人の方の手漉きの技術の高さに驚きました。手漉きならではの独特の風合い、光を柔らかに透過する小川和紙の良さを伝えたいという想いを込めて製作しました」

まちの中で自由に食の場を創出していくために必要なこと

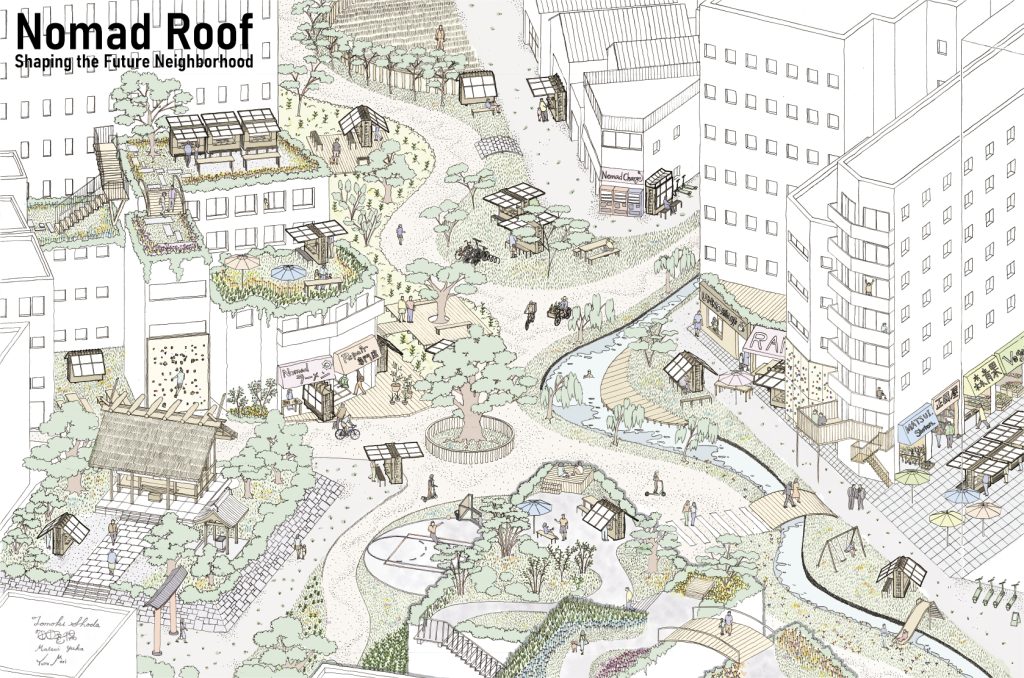

正田さん「展示のためにつくった作品だけでなく、この拡張性のある屋台を実際に使ってもらいたい。お題である、ラーメン屋台という枠組みにあえてとらわれずに、この屋台が未来のまちの中でどのように使われるか。そんなことを考えながら、みんなで未来のまちの絵を描いてみました」

海野さん「元来、道路は様々な人が様々な活動場所として利用していました。現代社会で屋台が次第に取り締まられていったのは、都市開発に伴って排除されていったという背景があります。

誰もが使えるはずの道路が、いつしか車だけが通行する場になってしまいました。しかし現在は「ウォーカブルシティ」という概念のもと、歩行者が快適に過ごせる空間づくりが進められています。そうした場所に屋台が再び登場することで、ウォーカブルな空間や地域の楽しみがさらに広がるのではないかと考えています」

海野さんの専門分野は「環境設計」。建築プロジェクトにおける、環境性能と持続可能性に焦点を当てた専門部隊。建築物の環境性能を高め、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

海野さん「普段は環境工学のエンジニアリングを行っていますが、『こうあるべき』という未来の姿を緻密に描くことも大事だと考えています。この絵に描いた未来のウォーカブルシティに展開する屋台は、ラーメンを提供するのみならず、マチナカでちょっとした日陰を作り出す憩いの場所やサテライトカフェにもなります。

さらに屋台の頂部には次世代の発電が可能な膜(ペロブスカイト太陽電池)が設置されており、未来都市で自動車の代わりとなる電動キックボードやスマホなどのデバイスを充電することができます。車がいなくなり、排気ガスも車による事故も無くなった市民が快適に過ごせるこの街は、さりげない屋台の存在によって、市民の日常をよりいきいきとしたものにします」

エネルギーの自立はこれからすべての建築物において実装が求められます。特にノマドを名乗る自由な屋台には必須。「Nomad Roof」は、未来のまちへの重要な提案でした。

切り捨て間伐材という未活用の資源に新たな価値を見出しつつ、森の未来を考える。さらに拡張性を持った屋根が、多様な都市空間に適応可能な新しい屋台のかたちを提示しています。

湯気立つラーメンを囲み、人々が肩を寄せ合うことで暮らしに寄り添っていた屋台。その風景を現代に蘇らせながら、ウォーカブルシティの実現や地域活性化にも貢献し、日本の森林と都市をつなぎ、過去と未来をつなぐ希望が宿る屋台が完成しました。

ぜひ、展示に足を運び、竹中工務店が本気でつくった「ラーメン屋台」を体感してみてください。

Text:アサイアサミ(ココホレジャパン)

ラーメンどんぶり展

【開催概要】

会期:2025年3月7日(金)~6月15日(日)

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2

休館日:火曜日(但し4月29日、5月6日は開館)

開館時間:10:00~19:00(入場は18:30まで)

主催:21_21 DESIGN SIGHT、公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団

特別協賛:三井不動産株式会社

協力:一般社団法人セラミックバレー協議会

展覧会ディレクター:佐藤卓、橋本麻里

グラフィックデザイン:TSDO(鈴木文女、長谷川桃)

会場構成:中原崇志

会場構成協力:飯島靜

アーティストラーメンどんぶり:

秋山具義、浅葉克己、アラン・チャン、粟辻美早、石上純也、一乗ひかる、糸井重里、上西祐理、片桐 仁、菊地敦己、北川一成、佐々木 俊、佐藤晃一、佐藤 卓、佐野研二郎、塩川いづみ、澁谷克彦、ジョナサン・バーンブルック、鈴木文女、千田優希(唐長)、祖父江 慎、髙田 唯、竹中直人、田名網敬一、束芋、田部井美奈、天明屋 尚、土井善晴、永井一史、永井一正、仲條正義、服部一成、ヒグチユウコ、深澤直人、細川護煕、松永 真、皆川 明、森田恭通、横尾忠則、LiSA

伝統的ラーメンどんぶり:

安藤 工、加藤仁香、加藤三英、加藤陽児、加藤亮太郎、阪口浩史、富岡大資、榛澤 宏、𠮷岡伸弥、若尾 経

ラーメン屋台:

竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)、TONERICO:INC.、中原崇志

会場:

21_21 DESIGN SIGHT

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-6