大阪・関西万博の会期はおよそ半年。そのあいだ会場を彩った建築物の多くは閉幕とともにほとんどが取り壊されます。

本来、建築は壊されるためにつくるものではありません。ひとは少しでも永く建物が保たれることを願い、安全で快適な建築を追求してきました。

最新技術の実験場としての側面を有する大阪・関西万博で、竹中工務店が施設提供したのが『森になる建築』です。

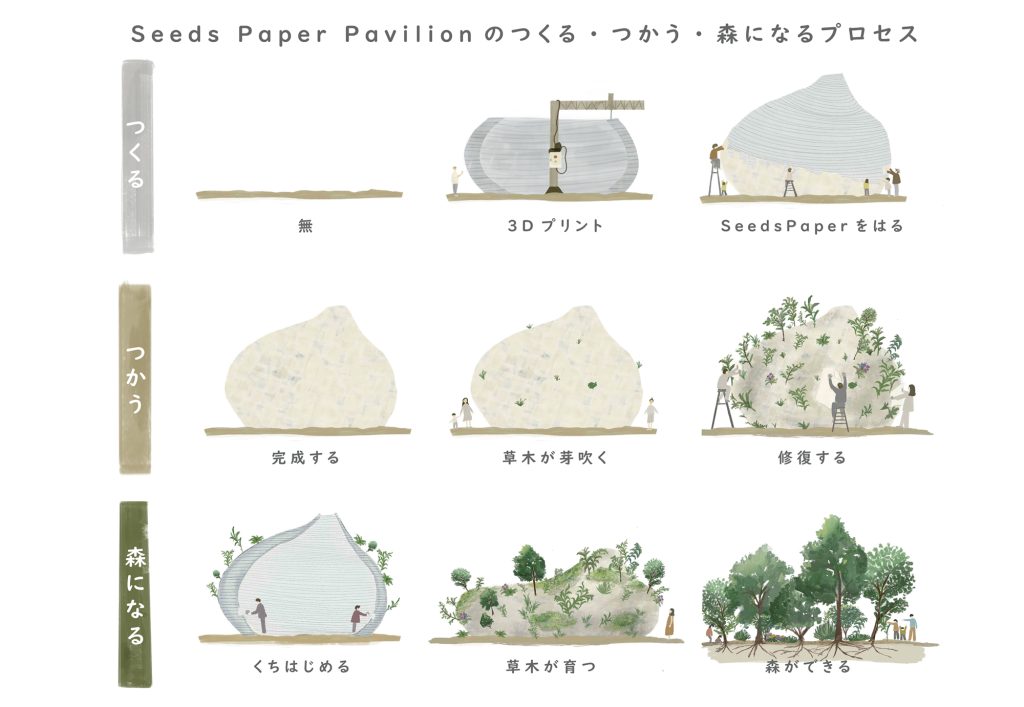

先端技術の体験ができる未来社会ショーケース事業出展(グリーン万博)の一環として『大地の広場』にあり、休憩所として来場者を癒やしているこの建物は、使い終わったあと、解体されて廃棄物になるのではなく、自然に還り、新たな命を育む森になるのです。

『森になる建築』は生分解される材料でつくられています。

『森になる建築』は、株式会社ダイセルが開発した植物由来酢酸セルロース樹脂を構造体に使用しています。この生分解性素材が、建物が土に還るというコンセプトを支えています。

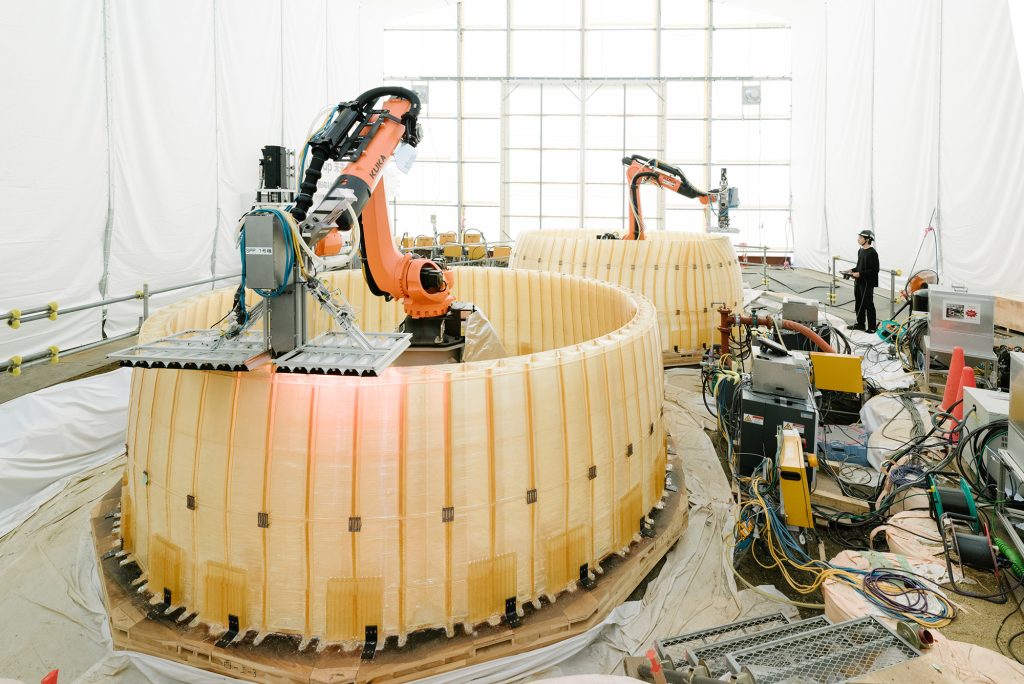

現地に設置した大型3Dプリンターで酢酸セルロース樹脂を一筆書きで積層して、ドーム形状をつくります。プログラミングされた3Dプリンターの動きだけでなく、パスの微妙なゆらぎも、この建築の魅力です。

空間の床やベンチの台座にはコンクリートではなく、日本の伝統的な「たたき(三和土)」という土を締め固めたものが採用され、最新技術と伝統工法が融合した独特の空間を生み出しています。

そして、外装には植物の種や古紙を混ぜた手すきの和紙「Seeds Paper」を使用。会期中にその種が芽吹いて建物の表情が変化していきます。芽吹いた植物が育ち、役割を終えた建築の跡に森が形成されます。

この種や植物は万博会期終了後に森になる建築を移設する予定の兵庫県川西市の森から採取しています。

建築の「はじまり」から「終わり」までを設計した本作品は、建築の消費サイクルに一石を投じる挑戦です。そんな『森になる建築』は、竹中工務店大阪本店、平均年齢38歳の若手チームのアイデアから始まりました。

彼らにプロジェクトの始まりから完成までの道のりをインタビュー。世界規模のイベントが終わったあとの廃墟、震災の建築廃棄物に衝撃を受けた原体験、台風との戦いや幾度もの失敗を乗り越える情熱など、新時代にものづくりをするすべてのひとの心を揺さぶる物語がここにありました。

仮設建築が廃墟になる風景をつくってはいけないと思った

はじまりは、2020 年から2021 年にかけて社内で行われた「竹中グループが提案する日本国際博覧会(大阪・関西万博)パビリオンに関するアイデア」提案コンペでした。山崎さんは万博ということに対して、こんなことを思っていたそう。

山崎さん「僕が世界的なイベントですごく衝撃を受けたのが、北京オリンピックの競技場や会場が10年後、廃墟になったという報道をCNNで見たときでした。

僕自身、自然が好きなのに自分が設計した建築がゴミになったらいやだな、よくないな、と強く思っていました。万博も半年間のために建築を作って、半年後、いらなくなってしまう。そうすると、北京オリンピックのようなことが起こるんじゃないかと。僕は関西出身なので、地元で行われる万博は良いものであって欲しいという気持ちもありました。

このプロジェクトをやろうと、最初に声をかけた大石さんと、その課題意識を2人で共有してコンペ案を考えました」

大石さん「私は、大学が東北で、東日本大震災の年に大学に入学しました。建築をやりたくて入学したのですが、震災で見た景色のひとつが、建築がとてつもない廃棄物になった姿です。これから設計を学ぶぞっていうときに、それを目の当たりにして打ちひしがれた原体験があります。

大学院で環境系のデザインを学び、環境に寄り添うものづくりを学びたいなと竹中工務店に入社しました。その時から、ずっとやりたかったことを実現できたのがこのプロジェクトです」

大石さん「ずっと考えてたことがあります。建築はほとんどが人工物で、24時間、人がそこで過ごすと、どんどん自分が根なし草になったような感覚になりませんか?

建築の作り方や考え方を、もっと自然と繋がることを試みることによって、その感覚が変わってくるのではないかと思っています」

山崎さん「僕は『分解の哲学』という本を読んで衝撃を受けました。動物が死んだ時って悲しいじゃないですか。でも、動物の死は、ある種、他の生き物にとってはお祭りだみたいなことが書いてあって。

生命の循環を考えた時に人工物って死がプロセスに組み込まれていないんです。人工物にも死のプロセスをデザインする時代がいずれ来るに違いないと思ったのと、最初の問題意識を掛け合わせようと思ったのが『森になる建築』です」

二人の設計者に共通する、建築への課題意識を建築という手法でスケッチしてコンペは一次通過へ。プロジェクトを具体化するため、構造設計の濱田さんに声をかけます。

濱田さん「初めて案を見たとき、びっくりしました。建物は安全に建てることが大前提なんですがそれをどう壊すか、みたいな。壊すところをデザインするというのは斬新だったので。そして途方に暮れました(笑)」

デザイナーの発想を実際の構造に落とし込むのが濱田さんの仕事。山崎さんと大石さんは、3Dプリンターを用いて紙で建物を作ろうとしていましたが、それは実現不可能だとわかった。そこで濱田さんが生分解性樹脂の方向性を示します。

山崎さん「元々のコンセプトに、濱田さんが基礎を作ってくれた、みたいな感じです」

こうして、緻密さが備わった『森になる建築』のプロジェクトはコンペで1位に輝きます。しかし、3人が手にしたものは、コンペは1位という名誉と賞金のみ。

これを大阪・関西万博でかたちにしなければ意味がない。山崎さんはコンペの審査員長だった上層部に直談判。挑戦することへのお墨付きをもらい、『森になる建築』のプロジェクトは少しずつ前進します。

まず、山崎さんたちが着手したのはプロモーション。この建物のコンセプトを説明したムービーをつくります。

可視化されることによって、理解度がぐんと高まり、このプロジェクトを後押しする声が社内外に増えていきます。

万博会場での設置場所が確保されていない、予算も不確かな状態のなか、施工計画の担当者として白羽の矢が立ったのは那良さん。実現に向けて具体的な施工計画や現場管理の方法が加わります。

那良さん「前から山崎さんから「面白いと思わへん?」ってジャブ打ち的なのをいただいていたので心の準備は出来ていました(笑)。山崎さん、大石さんととある大学で減築と増築の計画を一緒に担当していたときに、建物を単純に取り壊すのではなく、一部残すことで大学の歴史や面影をつないでいくというお二人の設計に対する考え方に感銘を受けました。続けて今回も誘ってもらって「よっしゃ、来た」みたいな感じです」

『森になる建築』を実際作るとしたらどれくらい工期がかかるのか。どんな技術が必要なのか。職人のスケジュール。どんな仮設足場がいるのかなど、施工に向けた検討が加速していきます。

施策が失敗続きで、誰もが「もう無理じゃないか」といった

山崎さん「那良さんがジョインしたのが2022年の5月ぐらいだったと思うんですけどその時点では、まだ博覧会協会に「こんなこと考えてます」って、案をチラ見せしたぐらいでしたね。

ただ、最初につくった動画が1人歩きしてくれて、それが大阪・関西万博の会場デザインプロデューサーである藤本壮介さんの目に触れたらしくて、好感触をいただきました。

そこからめぐり合わせがあり、今の場所を指定していただきました。それから施工計画を出すことになって、那良さんが突然忙しくなりました。まだ一回も実験が成功していないのに(笑)」

那良さん「僕と同じ部署の中島さんが大阪・関西万博の作業所長でした。所長が陰で応援してくれていたんです。現場の情報を得ながらロボットアームで現場でつくる施工がみえてきました。

実際の現場はロボットが単に自動で施工するだけでなく、3D プリンターの専門業者や建設現場の職人さんがアイデアを出し合いながら全体の調整をします。最新技術と今までの技術を融合させて活路を見出したというか。

2023年の5月ぐらいにある程度可能性があるんじゃないかって見えてきたんです。でも、8月の実験でめっちゃ失敗しました。会社も上司も周りも、みんな「もう無理じゃないか状態」です」

ここで一体造形をあきらめ、パーツ化したものをボルトでつなげる案なども考えたといいますが、設計チームは自然に還らない部材を使っては意味がないと譲りませんでした。現場は試行錯誤と失敗を繰り返し、いよいよ大阪・関西万博前年の2024年を迎えます。

1度も成功しなかった酢酸セルロース造のドームは、ついに2024年4月26日に実験が「初成功」します。これはその後の施工スケジュールを考えるとぎりぎりのタイミングでした。

濱田さん「26日にできてしまったので、ゴールデンウィークは構造安全審査員の方への資料づくりでした(笑)。少々割れるのは仕方ない、割れが入る個所をコントロールして、その割れを許容する設計に切り替えたのが功を奏しました」

那良さん「また、3Dプリント工事っていうカテゴリそのものが日本にありません。国交省の近畿地方整備局に行って、実験の動画とか見せながら、「これって何工事に該当しますか?」みたいなのを相談しに行くのも初体験でした。担当の方も、「これなんでしょうね」って困っていました(笑)。でも、今後、3Dプリンターが工事現場で活躍するようになったら、法の整備も進んでいくと思います」

山崎さん「実は現地の本施工でも、1回失敗してるんですよ。夏、台風が来た影響で、本体が大きく割れました。よもやここまで……。那良ちゃんも現場の状況から「やり直しは無理っす」って言うんです。

僕は、それでも、どうやってやり直してもらおうかってことばかり考えてました(笑)。しかも割れた次の日が、会長と副社長が現場に見に来る日だったんですよね。

開口一番で、台風で割れました!って話したら「どういうことや」ってなるじゃないですか。色々説明したら、副社長が「疾風に勁草を知る(しっぷうにけいそうをしる)」と声をかけてくださって。困難や逆境の中でこそ、本当に強く、優秀な人間がわかるっていう意味です」

その言葉で奮い立った現場と設計が一丸となり、リスタートを英断。

『森になる建築』は、竹中工務店と関係者が一体となって挑戦し、創り上げるといった建築に対する哲学までを体現するパビリオンになったのです。

『森になる建築』がつくる「未来」とは

「終わり」をデザインすることがどれだけ大変なことなのか。環境に配慮した素材選びにとどまらず、建築の存在意義そのものを問い直す哲学的取り組みであり、前例のないものづくりの荒野を征くドキュメンタリーでもありました。

プロジェクトを完遂させた4人に『森になる建築』がどんな未来を作ってくれるかを伺いました。

大石さん「建築も私たち人間も、地球の大きな循環の中の一部であることを体感できるようなプロジェクトにしたいと思いました。今回、森になる建築の外装材であるSeeds Paperは参加型のワークショップでつくってもらったのですが、その人にとっては「森になる建築」は「誰か」がつくった建築ではなく、「自分」がつくった建築に意識が変わる。誰もが当事者になることで、建築と自然のつながりを自分事としてとらえてもらえると嬉しいです」

那良さん「僕は、やっぱり3Dプリントはいろんな可能性を秘めてるなって、まず単純に思いました。そして、いかに鉄とコンクリートがすごく便利な材料だっていうことも実感しました。

ただ、その便利さを超えて、新しい素材、酢酸セルロース樹脂っていうものに今回チャレンジできたっていうのは、僕自身も、竹中工務店としても、すごく意義があったことかなと思います。

あと1 つ思うのが、ロボットで施工するって近未来すぎて無機質な感じがしますよね。でも、実際施工してみるとロボットオペレーターや現場の職人さんとのコミュニケーション無しでは成り立たない、すごく血の通った施工技術なんじゃないかなって感じました。

現場も新しい技術だからと毛嫌いせずに、今回のように昔の職人さんが持つノウハウとうまくコラボしながらやっていくことに、施工技術の確立への可能性を感じました。ものづくりの大前提はやっぱり人です」

濱田さん「今回のアイデアは、スクラップ&ビルドへのアンチテーゼであり、この挑戦を、今後、どうやって展開していくのかが大事なのではと思っています。

今回、生分解性材料で建物を作り、土に還して自然に再生するという生態系プロセスの流れの中での建築のあり方を提案しましたが、それは、建築としてはかなり型破りな考え方だと思うので、将来的にそこまでする必要があるのかどうかは議論の余地があります。

ただ、僕自身は、建物を解体するところまでをデザインすることが、今後、未来の建築に問われてくるのではないかと思っています」

山崎さん「僕が最初にお話したように、このプロジェクトの本質は、建築のスクラップ&ビルドに対する課題意識から出発した提案です。

大阪・関西万博の多くの建物はコンクリートや鉄、木で作られています。わずか半年しか使わない建物なのに、何十年ももつ素材で作っているのです。だから僕らは、短い寿命の建築ならばそれに合わせた素材を選び、使用後は自然に還る建築を目指そうとしました。建物の「誕生」から「使われかた」そして「終わりかた」までを一貫してデザインする、「建築の寿命」を考えた、設計思想です。

この考え方は新築だけでなく既存建築にも応用できます。例えば「この古い建物を壊してください」という依頼があっても、「壊すのではなく再利用しましょう」と提案する。新しく作るにしても、壊すにしても、建物の寿命と目的に合わせた選択をするべきだと思っています。

最後に、建築はメディアとして非常に強いと感じています。講演会などで写真を見せると『いいね』と言ってもらえますが、実際に見に来てもらうと、もっと感動があります。そうすると『自分の仕事でもこういうアプローチができるのではないか』という会話が生まれるんです。

実際『森になる建築』を見ていただいたり、ワークショップなどで関わっていたりすることで、いろんな人の次のアクションにつながることを期待しています」

大阪・関西万博後、役割を終えた『森になる建築』は竹中工務店の社有林へ移設され、やがて本当に森の一部になる計画です。

ここで興味深いのは、『森になる建築』は「終わりかた」の設計をされていますが「いつ終わるのか」は誰にもわからないということ。樹脂が分解を始めるには、水分や微生物などの自然条件がそろう必要があり、そのタイミングは環境に委ねられています。

この小さなパビリオンが投げかける問いは、建築だけではなく、すべてのものには終わりがあり、それをどのように迎えるかが大事なのではないか。そして、人と自然が断絶せず共存できるカタチとはどういうものか。その問いの答えを探していくことは未来につながっていく。

『森になる建築』が豊かな森になったとき、その答えがわかるかもしれません。

Text:アサイアサミ(ココホレジャパン)

出張!かみすき屋台@万博会場 森になる建築

かみすきWORKSHOPでは、森になる建築に貼る紙をみんなでつくります。

・日 時:2025年6月16日(月)〜17日(火)

・開催時間:各回30分(11:30/12:00/12:30/14:00/14:30

15:00/15:30/16:00/16:30/17:00)

・会 場:大阪・関西万博 大地の広場 森になる建築

・募集人数:各回3名

・対 象:どなたでも

未就学児も保護者同伴でご参加いただけます

車椅子の方もご参加いただけます

・募 集:事前申込制(残席あれば当日参加可)

・参加方法:

受付を行いますので、開始時刻の5分前を目処にお越しください。

枠に限りがございますので、開始時刻に遅れられた方はご参加いただけません。

万博会場への入場チケットは別途必要です。

ご予約いただいた時間に入場できる万博の入場チケットを各自で別途確保の上、ご参加ください。

当日は本イベントのため森になる建築は入場制限を設け、

事前申込された方のみ入場可能となりますので、予めご了承ください

荒天等のためイベントの中止•内容の変更が生じる場合は、竹中万博公式Instagramや、

お申し込みされた方はPeatixのメッセージにてお知らせいたします。

申し込みはPeatixより

監修:HUMORABO、NOZOMI PAPER Factory

主催:竹中工務店

■問い合わせ先

森になる建築事務局 sukeno@y3-lab.co.jp

イベント参加にあたってご不明点等ございましたら上記までご連絡ください。

森になる建築HP https://foresting-architecture.jp/

竹中工務店万博公式instagram @takenaka_expo2025